重庆涂山窑是我国西南地区宋元时期的重要民间瓷窑。早在20世纪30年代,美国传教士、汉学家、中国西华大学博物馆馆长葛维汉先生在重庆黄桷垭调查时就已发现,因其形制、釉色与福建建窑产品较相近,称之为“重庆的建窑遗址[1]”。 80年代以来,重庆市博物馆、重庆市文物考古研究院(原重庆市文化遗产研究院)等单位做了大量的考古工作,先后在南岸、巴南、荣昌、合川、铜梁、九龙坡等地,发现了众多与黄桷垭相类似的瓷窑遗址(图一),学术界称之为涂山窑[2]、建窑系涂山窑类型[3]、涂山窑系[4]。

图一 重庆涂山窑各窑址分布示意图

1.黄桷垭窑址群 2.清溪窑址群 3.瓷窑里窑址群 4.盐井窑址群 5.黄门窑址 6.沙岚垭窑址 7.姜家场窑址 8.蔺市窑址

关于重庆涂山窑的窑业技术,以往研究者多是从瓷器产品的角度,认为它与福建建窑关系密切[5];也有研究者从窑炉结构分析,认为其窑炉技术来自北方馒头窑系统[6],这些研究为我们深入探讨重庆涂山窑的窑业技术源流提供了重要参考。需要指出的是,窑业技术的产生、发展不仅与当地所处的自然环境、人文环境和技术传统等因素有着重要联系,还与不同地区间窑业技术的传播与交流密不可分。因此,全面分析重庆涂山窑的窑业技术渊源,应充分考虑到影响窑业发展的内外不同动因,这对于探讨其窑业技术特点,深刻认识重庆地区制瓷业发展状况具有重要意义。

一、重庆地区制瓷业传统

重庆地区的制瓷业最早可追溯至南北朝时期。早在1987年第二次全国文物普查时,调查人员在合川七间乡孙家坝村采集到一定数量的青瓷器及垫烧窑具等,采集瓷器整体看胎质较差,胎色多呈灰褐、紫红等,釉色略泛青黄,大件器物都不施满釉,无匣钵,以垫具支撑坯体间隔焙烧。采集的垫具、单泥条束腰的竖耳罐等,都带有早期青瓷的烧造特点。这应是重庆地区发现的最早制瓷业窑址之一,其年代应为南北朝时期,可能延续至唐宋[7]。

进入宋代,在丰都兴义镇至高家镇之间沿江区域,发现了为数不少的青瓷窑址,这些窑址以丰都大沙坝[8]、老院子[9]、铺子河[10]等为代表,用木柴做燃料,窑炉为利用地势坡度建造而成的龙窑,较为原始,可从当地早期龙窑身上找到其技术传承的影子[11]。其产品成品率低,质量低劣,器形单一,主要有碗、罐、执壶、碟、盆等,其形制特征与邛崃十方堂窑址[12]有一定的相似性,与涂山窑瓷器产品相差较大。两者在产品种类、燃料类型、窑炉结构以及装烧工艺等方面的差异,应源于各自不同的窑业技术背景。因此,重庆涂山窑的窑业技术应非源自本地制瓷业传统。

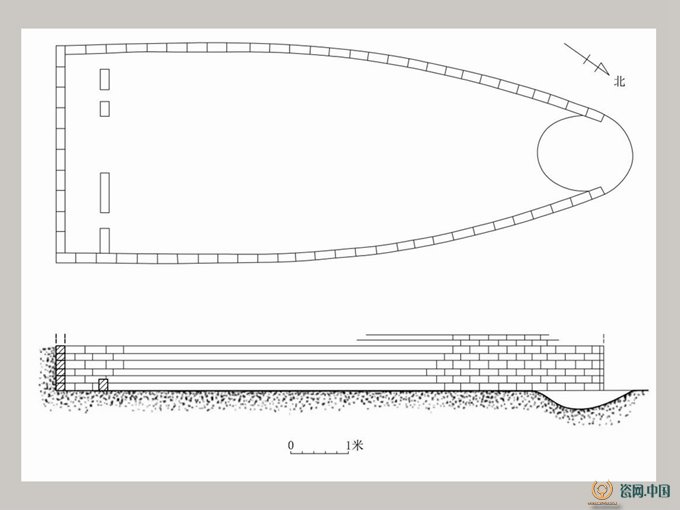

以往研究认为,重庆地区的黑釉瓷窑与福建建窑关系密切。分析两者的窑炉结构、产品特点,其实差别还是很大的。从窑炉结构看,前者为马蹄形半倒焰馒头窑(图二),后者为南方地区常见的龙窑,两者之间不同的窑炉结构应源自不同文化背景下的窑业技术系统。从烧造的产品看,重庆地区黑釉瓷窑除黑釉外,还发现有白瓷、仿钧釉瓷等,其中白瓷还占了很大的比重。其黑釉产品器型种类繁多,其产品应是为满足人们日常生活需要的综合性瓷窑;而福建建窑产品种类较为单一,以黑釉为大宗。器型中碗(盏)占了很大的比例,建窑更像一个为品茶、试茶服务的专门性瓷窑[13]。

图二 南岸区酱园窑址2003年度揭露的馒头窑

二、重庆涂山窑窑业技术

涂山窑在重庆地区的兴起和发展,与所在区域优越的自然环境和充足的制瓷原料、燃料有很大关系。长江自西向东贯穿全境,境内长江支流众多,河网密布,不仅为制瓷业提供了充足的水资源,同时为涂山窑的产品运输提供了便利的交通。在瓷窑里窑址群周边发现多处露天煤矿,煤质优良,埋藏浅,易于开采;在鸦屿山南侧发现瓷土采集点3处,蕴含量大。在黄桷垭窑址群周边大小煤窑星罗棋布;凡有煤层的地方多发现有瓷土,在分布最集中、储量最大的公安厅,坡上、田间到处可见,俗称“铝矿”“白矿”。从地理位置看,重庆地区地处四川盆地东部,东临两湖,西连川蜀,北部与陕西交界,特殊的地理位置和交通条件决定着与上述地区存在广泛的联系。上述分析可知,重庆涂山窑的工艺技术应非源自福建建窑和重庆本地的窑业技术。因此,应把关注重点放在四川地区及邻近的周边区域。

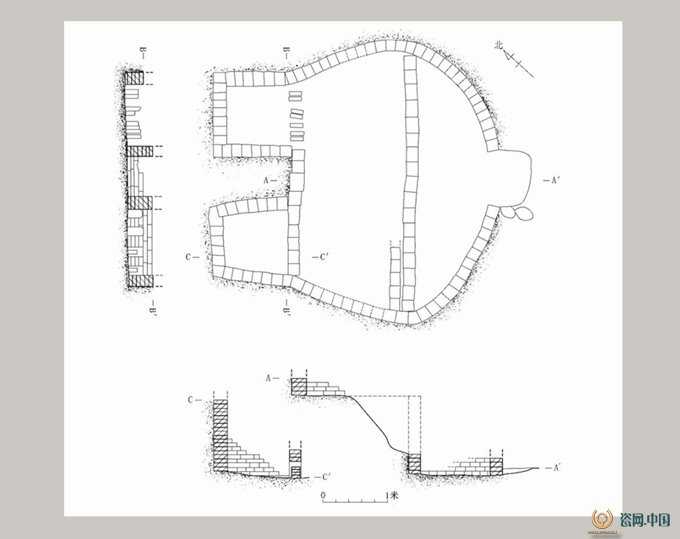

目前,四川地区发现年代最早的馒头窑主要见于成都青羊宫窑[14]。青羊宫窑Y3,建造年代为唐代,平面略呈等腰三角形,全长10米。烟囱呈长方形,窑床较长,平面呈前高后低的斜坡状,火膛较小,为椭圆形圜底坑,低于窑床面约0.3米(图三)。五代时期的馒头窑主要见于邛崃十方堂窑[15]。十方堂窑五号窑包Y4,为平面略呈长条形的马蹄形,烟囱呈半圆形,窑床缩短,进深约2.03米,火膛呈半月形,低于窑床0.12米,底部残存木炭残痕。到了北宋早中期,馒头窑发现较多,主要见于都江堰瓦岗坝窑[16]、彭州磁峰窑[17],其形制结构已经与川渝地区北宋晚期以后的窑炉十分接近。如瓦岗坝窑Y8,平面呈马蹄形,长约4.4米。烟囱呈方形,窑床呈梯形,进深1.75米,火膛呈半月形,底部低于窑床面1.2米(图四)。纵观川渝地区馒头窑的发展历程,自唐代传入以来,经五代不断发展再到两宋时期,其形制变化与唐宋耀州窑[22]等北方地区基本一致。川渝地区窑炉技术应源自北方地区的馒头窑,成都青羊宫窑较早受到北方窑炉技术的影响,随着时间的推移影响范围越来越广,并于北宋晚期扩展到重庆地区,由此重庆地区逐步被纳入北方馒头窑系统。此外,自北宋晚期北方地区开始采用煤作为燃料之后,这一做法便迅速在川渝地区广泛传播开来[23],也是重庆地区窑炉技术源自北方地区的重要例证。

图三 青羊宫窑Y3平、剖面图

图四 瓦岗坝窑Y8平、剖面图

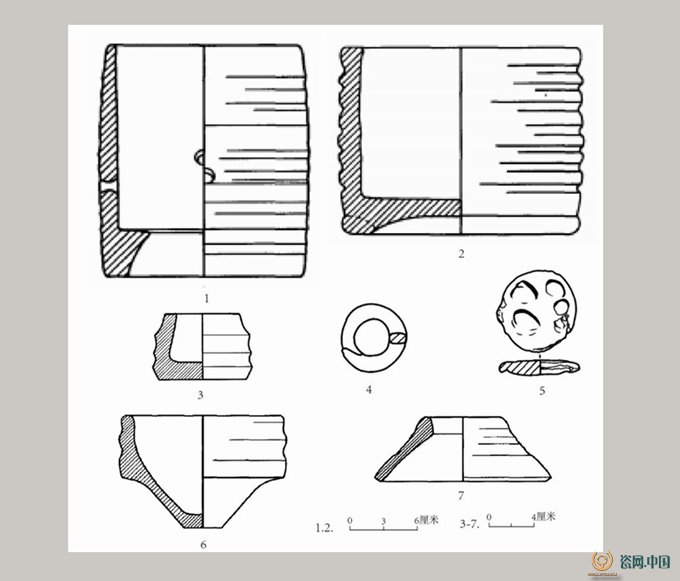

涂山窑发现的窑具主要有匣钵、垫圈、垫饼、垫托等(图五)。其中,匣钵主要分为筒形、漏斗形两类。筒形匣钵,可分为筒状平底匣钵和釉口覆烧匣钵,前者最早发现于江西丰城洪州窑东晋至南朝早期地层中[20],湖南湘阴窑[21]和山东曲阜宋家村隋代瓷窑址[22]已较为成熟,唐代使用范围进一步扩大,全国各主要窑场均有此类匣钵;后者直壁、内壁近底有凸棱,底部中空,在瓦岗坝窑北宋早中期就已出现,从北宋晚期以来,在磁峰窑、金凤窑[23]以及涂山窑主要窑址中均有发现。漏斗形匣钵,其形制多为上腹近直,近底部急内折收,小平底,形如漏斗。重庆地区从北宋晚期开始出现,四川地区暂未发现年代更早的漏斗形匣钵。此种形制的匣钵在唐代后期开始流行,耀州窑也有发现,不过其匣钵多为M形漏斗状匣钵,与川渝地区还是有差别的。考虑到江西地区自六朝以来包括洪州窑、景德镇窑和吉州窑等窑口的产品在重庆地区广泛存在,我们认为涂山窑漏斗形匣钵的工艺技术可能源自江西景德镇窑和吉州窑等重要窑场。涂山窑发现的垫圈、垫饼和钵形垫托,在邛崃固驿瓦窑山窑[24]、十方堂窑、成都琉璃厂窑[25]、青羊宫窑多有发现,整体看形制结构变化不大。至于涂山窑发现的倒碗形支托,虽未在四川地区更早的窑业遗存中发现,但考虑到它多与釉口覆烧匣钵配套使用,我们仍认为它应源自四川地区。

图五 重庆涂山窑主要窑具

1、2.筒形匣钵 3、7.垫托 4.垫圈5.垫饼6.漏斗形匣钵

(1、2、4、5、7.出自酱园窑址;3.出自小湾窑址;6.出自石朝门窑址)

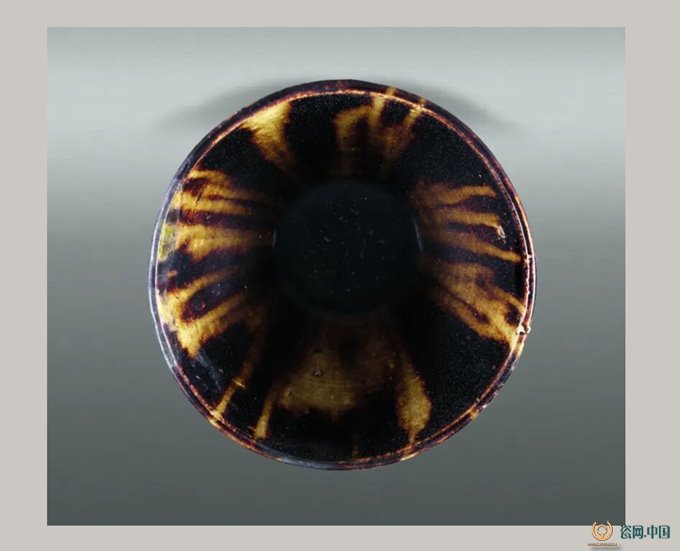

四川地区很早就有烧造白瓷的传统,其烧造历史可追溯至唐代大邑窑[26]。“大邑烧瓷轻且坚,扣如哀玉锦城传,君家白盌胜霜雪,急送茅斋也可怜”,不过目前尚未找到相关窑址。在北宋早中期,白瓷已较为多见,如磁峰窑、瓦岗坝窑等均有发现。到了北宋晚期,其范围更为广泛,重庆地区如瓷窑里、清溪窑等也开始烧制,其器型如碗、盘、碟、盏等,整体看与四川地区较早阶段的同类器形制特征相差不大,两者之间应有着一脉相承的渊源关系。川渝地区的黑釉瓷从北宋晚期才开始出现,在都江堰金凤窑、广元瓷窑铺[27]、乐山西坝[28]、达州瓷碗铺[29]、青神坛罐窑[30]以及重庆涂山窑各窑址中均有大量的出土。上述窑址出土的黑釉瓷中,茶盏是非常重要的瓷器类型,其数量众多,应与两宋时期各阶层皆以饮茶、斗茶为乐的社会风气有很大的关系,其黑釉茶盏也打上了建窑的印记。不过,相较福建建窑,江西吉州窑[31]对重庆涂山窑的影响更为明显。如涂山窑的茶盏主要分为侈口、敛口、弇口、敞口四种,无论形制结构还是尺寸大小均与吉州窑非常接近。此外,木叶贴花是吉州窑非常有特色的产品,它先是在胎体上施淡黄釉, 再把经过处理的落叶脉络贴在釉面上, 然后在器身施上黑釉后入窑烧制而成,与小湾窑址较为独特的花瓣纹(图六、图七)无论纹样特征还是窑变机理均有相似之处。

图六 南岸区小湾窑址1985度出土

图七 南岸区黄桷垭采集

三、结语

综上分析可知,重庆涂山窑的窑业技术,应非源自福建建窑和重庆本地窑业传统,而是受到四川、江西等地窑业技术的影响。其窑炉技术应源自北方地区的馒头窑,成都青羊宫窑较早受到北方窑炉技术的影响,历经五代、北宋早中期,并于北宋晚期扩展至重庆地区,由此重庆地区逐步被纳入北方馒头窑系统。装烧工具,如匣钵(筒状平底匣钵和釉口覆烧匣钵)、垫圈、垫饼、垫托等,主要受到四川地区的影响,而漏斗形匣钵的工艺技术源自江西景德镇窑和吉州窑等重要窑场。烧造的瓷器产品中,白釉瓷形制特征与四川地区较早阶段的同类器相差不大,两者之间应有着一脉相承的渊源关系;黑釉茶盏和花瓣窑变纹样等受到吉州窑影响更为明显。