岳州瓷因唐代陆羽的《茶经》而著名,但他眼中的岳州瓷与考古发现的岳州窑是不同的概念。陆羽对岳州瓷的评价主要基于质地和颜色两个标准,我们可根据这两方面特征来对照考古学上的岳州窑的产品。岳州窑是一个从东汉延续至晚唐、烧造规模逐渐扩大的民间窑场,包括湘阴窑和长沙窑两个前后相继的烧制阶段,大致可以8世纪中期的安史之乱为界。湘阴窑阶段以丧葬类明器和无彩青瓷为主,部分无彩青瓷中的精品在长江流域及中原北方高等级墓葬中常有发现,这类精品青瓷一直延续到长沙窑阶段,陆羽所见岳州瓷可能正是这部分无彩的精品青瓷。8世纪中期以后的长沙窑阶段在烧瓷工艺和装饰上走上了创新发展的道路,以生产高温釉上彩日用青瓷为主,装饰风格上出现了浓郁的西亚和中亚风格。岳州窑产品一直沿水路向外输出,范围由两湖地区逐渐扩大至整个长江沿岸、中原、华北、岭南及“海上丝绸之路”沿线各国,成为唐代最重要的民间贸易瓷窑。

岳州瓷因唐代陆羽《茶经》的记载而成为一代名瓷,按照唐代以州名窑的习惯,学术界早已将岳州瓷与湖南湘阴湘江沿岸的数处窑址对应起来,基本确认了岳州窑的所在,但唐人眼中的岳州瓷与今天考古发现的岳州窑并非一个概念,岳州瓷只是陆羽时代对中唐时期部分精品青瓷的称呼,而岳州窑则是一个从东汉延续至晚唐、烧瓷规模逐渐扩大的民间窑场。本文将在辨析岳州窑与岳州瓷的基础上,对岳州瓷的特征、岳州窑与长沙窑的关系、岳州窑产品的输出等问题作进一步探讨,以期进一步了解岳州窑的窑业文化。

一、岳州窑的考古探索与窑业历史

(一)岳州窑的考古探索

唐代陆羽《茶经》是中国古代第一部论茶的专书,从茶道角度品评了唐代几大著名窑口的茶具:越瓷、鼎州瓷、婺州瓷、岳州瓷、寿州瓷、洪州瓷、邢州瓷。随着唐代窑址被陆续发现,考古学家开始根据唐代的州名寻找这些瓷种的产地,并与各类遗址出土的瓷器相比较。目前《茶经》所记的瓷种大多已与考古发现的唐代窑址对应起来,岳州瓷的面貌亦随着考古发现而逐渐明朗起来。

对岳州窑的考古探索可以追溯到20世纪50年代初期,湖南考古工作者在清理长沙市郊的古墓时,常见一种“豆绿色半瓷质”的器物,因其地毗邻唐代的岳州,学者自然就它们与《茶经》中的岳州瓷联系起来,由此开启了对“青瓷六大名窑之四”岳州瓷的探索。1952年吴铭生、何维国对湘阴县进行了最初的考古调查,在湘江岸边铁角嘴至窑头山一带的吴家祠堂、白骨塔、窑滑里等处发现了窑业堆积,并在吴家祠堂的江边发现一座残破的窑炉以及大量匣钵、垫饼等窑具,所 见瓷器以豆绿色釉居多,胎质细白,其次为米黄色釉,与长沙唐墓出土瓷器非常接近。由于湘阴在唐代隶属岳州,因此,他们认为这里就是陆羽《茶经》中所谓“岳州瓷”的产地。

时隔二十年后的1972年,湖南省博物馆周世荣又在铁角嘴至窑头山一带进行了复查,认为此处窑业堆积不太厚,应不是岳州窑的主要窑址。通过进一步调查,发现顺湘江而下的湘阴县城关镇存在更丰富的窑业堆积,尤其县药材公司所在地,烧瓷规模大、品种丰富,推断烧瓷年代大约始于汉末两晋,盛于南朝隋唐之际。1975年在调查基础上进行了小规模试掘,虽然只开了一个5米×5米的探方,而且由于积水没有发掘到底,但这是岳州窑的第一次科学考古发掘,出土了大量与周边地区墓葬出土品风格相似的完整器物,以青瓷为主。早期多几何印纹、联珠点彩装饰,年代可早至两晋或汉末;中期多莲花装饰,见块状酱釉、印花装饰,并采集到一件印有“官”字的青瓷杯,年代约为南朝隋唐之际;晚期瓷器有两种情况:一种偏于朴素,装饰较少,另一种则向釉下彩发展。这次试掘,有几点意见非常重要:(1)烧瓷历史从汉末两晋到隋唐,应属于岳州窑范畴,但由于岳州瓷是唐人的称呼,周世荣建议称为“湘阴窑”,认为岳州窑是湘阴窑的继续发展;(2)湘阴窑属于青瓷系统,尤其是茶杯几乎全是青釉,没有点彩或印花装饰;(3)已大量使用匣钵装烧,这是装烧工艺的重要进步,反映了窑场对质量和产量的追求;(4)晚期阶段出现了釉下彩,可能与长沙窑有联系。周世荣不但进一步证实了岳州瓷的产地,还将长沙唐墓出土瓷器区分为岳州、长沙二窑的产品,讨论了二窑在器形、装饰和工艺上的联系,认为“湘阴窑与长沙窑初看起来是两种不同的窑系,实际上是岳州窑发展中的两个不同的历史阶段,最后形成了两种不同的体系”。因此,探明岳州窑与长沙窑的关系成为后来考古工作的一个重点。

此后周世荣又对湘阴周边的古窑址进行了多次考察,发现除以往所见的汉末至隋唐时期的堆积,在古属湘阴(今属汨罗的营田、乌龙咀一带)还有宋元以降的“釉下粉彩与印花诸器”,于是将汉末到宋元时期湘阴至长沙望城一带的青瓷窑场一并归入岳州窑系统,并将岳州窑分为三期:前期又称湘阴窑,年代自汉末至隋代,窑址在窑头山、城关水门一带;中期在唐五代,窑址主要在邻近铜官镇的铁角嘴一带;后期为宋元时期,窑址在铁角嘴、乌龙咀、云田(营田)、长沙窑区的都司坡一带。周世荣认为,岳州窑前期主要烧造印花青瓷,盛唐以后出现流变,发展为长沙窑的釉下彩青瓷,工艺和装饰可能还影响到宋元时期的衡山窑。虽然湘阴、长沙二窑烧瓷地点已经连成一片,瓷器工艺与风格也有着密切关系,但1982年中国硅酸盐学会编写《中国陶瓷史》时,还是将各窑址进行了分割,按年代将湘阴县的窑址分为“两湖地区生产青瓷的窑址”(三国两晋南北朝)、“湘阴窑”(隋代)、“岳州窑”(唐五代),没有考虑唐代岳州、长沙二窑的联系。

1987年,长沙市文物工作队在铜官镇长沙窑中心区瓦渣坪以南的石门矶发掘了1座东汉晚期的龙窑,年代远远早于已经发掘的长沙窑,为长沙窑的溯源及岳州、长沙二窑的关系提供了新的材料。

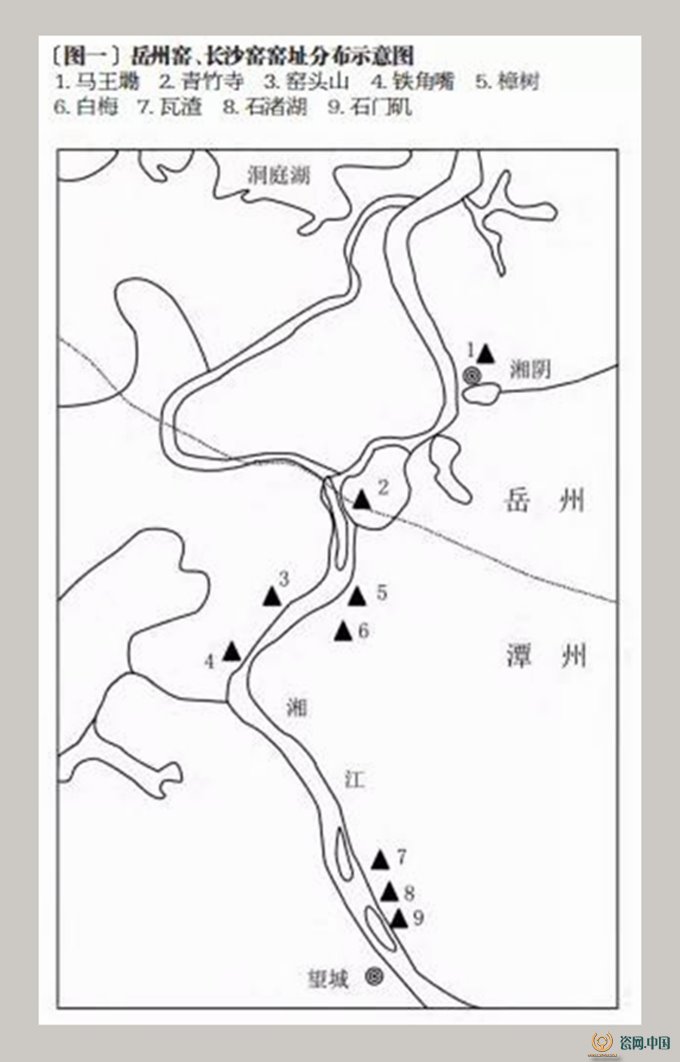

1988年周世荣等对新发现的湘阴青竹寺窑址进行了发掘,出土了丰富的窑业堆积,发现大量青瓷器及窑具,但未见窑炉,地层中出土了纪年为“汉安二年”(143)的刻文瓷片,经上海硅酸盐研究所分析,胎釉成分与东汉越窑接近,属中国最早的高钙灰釉、高硅质胎的青瓷,胎中二氧化硅含量高达70%以上。器物装饰以几何形印纹为主。根据已发现的数处窑址,研究者认为,“自湘阴县城,经青竹寺窑、铁角嘴窑、樟树白梅窑至望城县的铜官镇长沙窑石门矶窑的湘江两岸的70公里处是汉唐时期岳州窑形成和发展演变的唯一基地”,青竹寺窑年代为东汉中晚期,属岳州窑的早期。

1997年,湖南省文物考古研究所在湘阴县县城发掘了马王墈窑址,清理南朝至隋代龙窑2座;2014年,他们发掘了晚唐五代时期的斗笠铺窑址;2017年以来,考古所继续在湘阴县境内发掘,发现了2座东汉龙窑,进一步完善了岳州窑的发展序列,但这几次的发掘资料未完整公布。值得重视的是,2016年张兴国在长沙窑石渚湖窑区发现了长沙窑与岳州窑的地层叠压关系,窑业堆积第④、⑤、⑥层相当于中晚唐长沙窑的鼎盛时期,出土了大量典型长沙窑瓷器残片,第⑥层和⑥层下灰坑出土了典型岳州窑类型的青瓷,推测可能存在岳州窑窑炉,这是第一次从地层上确定了岳州、长沙二窑的叠压关系〔图一〕。

(二)岳州窑与长沙窑的关系

从考古探索来看,研究者都公认岳州窑的烧瓷地点不限于湘阴境(唐岳州),而是与长沙窑中心区所在的铜官镇石渚湖窑区连成一片,所以很难从地域上区分岳州窑和长沙窑〔图一〕。岳州窑的年代始于东汉,衰于晚唐五代,宋元时期仍有烧造,年代上基本涵盖了长沙窑的发展,其鼎盛时期主要生产青瓷,但盛唐以后则出现了典型的长沙窑“釉下彩”瓷器,此期从装饰工艺上很难将岳州、长沙二窑分开。

2000年,笔者曾对长江中游地区六朝隋唐墓葬和窑址出土的青瓷进行类型学排比,通过器物造型和装饰来讨论岳州窑和长沙窑的关系,认为二窑从窑业特征看只有时间早晚不同和烧瓷地点的转移,可看作同一窑口的两个不同发展阶段。

2004年,李建毛等从地域、胎釉成分、器形、烧造方法和窑炉结构等方面肯定岳州窑与长沙窑有明显的联系,但又否认长沙窑与岳州窑是同一个窑口,主要理由是:岳州窑是青瓷系统,而中晚唐兴起的长沙窑是中国彩瓷的开端;长沙窑的很多器形(如最常见的瓜棱壶)不见于岳州窑;器类中岳州窑多明器而长沙窑多实用器,因此不能以岳州窑之名涵盖长沙窑。但是,这种否定却有商榷的余地。首先,长期被认为长沙窑首创的“釉下彩”装饰并非长沙窑开端,而是岳州窑彩饰工艺的发展,1997年发掘的马王墈窑址及东晋南朝墓葬出土的青瓷上已出现点彩和彩饰,岳州窑的彩饰与长沙窑彩瓷工艺之间的承续关系是很明显的;其次,长沙窑的器物种类与岳州窑不同并非由于“市场定位不同”,而是由于造型的时代风格发生了改变,长沙窑鼎盛的中晚唐正是全国范围内瓷器造型普遍改变的时期,如盘碗类口沿由原来的圆形变成葵瓣形,壶罐类腹部由原来的直筒形变成瓜棱状,还出现了受西亚萨珊银器影响的葵瓣口椭圆形盘等,这是由于人们室内生活方式以及审美发生了改变,岳州窑与长沙窑器形上的差别仅仅表明二者在时代上的早晚关系。同样,岳州窑多丧葬明器而长沙窑多实用器,也是由于年代不同而致瓷器的用途发生了改变,中晚唐商品经济大为发展,瓷器作为日用消费品已成为民间贸易的大宗产品,而且由于丧葬模式的变化,丧葬类的俑类明器数量大为减少,因此长沙窑产品自然以日常实用器为主了。

近年张兴国致力于铜官镇长沙窑的发掘和研究,为了确认“釉下彩”的属性,与北京大学考古文博学院合作,选取具有代表性的长沙窑彩瓷标本50 余件,利用超景深三维显微镜进行了全方位的观察,重点观察彩、釉及其结合部的平面与断面,发现彩料在平面和断面上均有打破或叠压在釉层之上的现象,却没有发现一例釉层覆盖在彩料之上的迹象,也就是说,长期以来所认为长沙窑的“釉下彩”并非在釉下,而是一次烧成的高温釉上彩瓷。这种釉上彩也非长沙窑的首创,而是北方唐三彩的釉上彩工艺被移植到岳州窑青瓷上的结果。

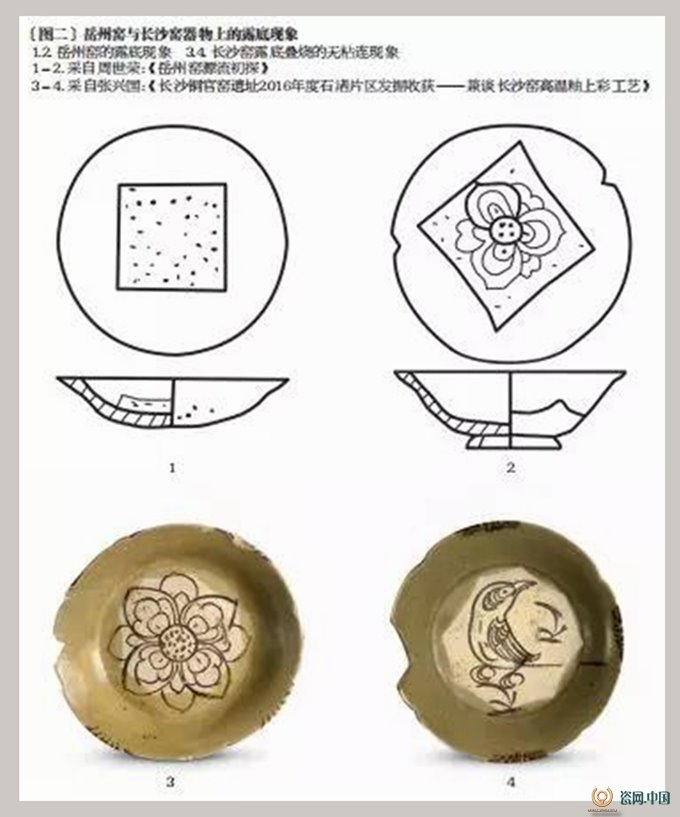

此外,窑口的装烧方法也是不可忽视的方面。在岳州窑窑址常见盘碟类的器心“方块露胎”的现象,即在器心(和部分器底)部分无釉,无釉部分一般呈方块形状,如湘阴县城关镇窑址出土的南朝、隋唐方块露胎的碟、碗等〔图二:1、2〕。这种现象一直延续到长沙窑阶段,成为盘碟类器物的主要特色之一。由于这种器物大多有化妆土,露出的并不一定是器胎而是化妆土,因此张兴国称其为“露底”,认为这种现象与装烧方法有关,是因叠烧导致的,由于其上常叠置一满釉瓷器,器心大多有一圈粘疤痕迹,在露底部位往往用褐彩绘画或书写文字。这种判断是很有见地的,露底的原因是为了防止因叠烧而出现粘连,叠烧时将露底的器物放在最下面,其上再放置器心满釉的无露底器物,一般是一匣二器或三器装烧〔图二:3、4〕。据张兴国先生介绍,当代仿品在施釉时从不同方向把边缘依次浸入釉浆而器心不浸釉。露底彩绘现象是岳州窑,而在长沙窑的重要特色之一,表明二者在装烧方法上一脉相承,它源自岳州窑,而在长沙窑更为普遍,是在增加装烧量和减少粘连缺陷之间的一种折中手段,但置于露底器之上的满釉彩绘瓷仍是长沙窑的主打产品。

从上述考古探索来看,岳州窑与长沙窑的烧瓷地点连成一片,总体上来说烧瓷中心沿湘江自北向南转移;岳州窑从东汉中晚期延续至盛唐时期,长沙窑从中晚唐延续至五代,烧瓷历史前后相继;二窑器物造型、彩饰工艺、装烧方法一脉相承,并没有窑业上的突变,只有时代早晚的差异。因此,不宜将二窑割裂,二窑实为同一窑口的不同发展阶段,由于烧瓷地点大多位于唐代岳州境内,“岳州瓷”又见于唐代文献《茶经》,按照唐代以州名窑的习惯,不妨一并称作岳州窑。

岳州窑经历了前后两个不同的发展阶段:前期(东汉至唐初)以生产青瓷器皿和丧葬类瓷俑为主,窑场主要在今湘阴境内,可按习惯称作湘阴窑;后期(中晚唐五代)吸收了北方唐三彩工艺走向创新发展,以生产高温釉上彩绘青瓷为主,产品主要是日用饮食器皿,窑场在今长沙市铜官镇石渚湖一带。岳州窑的前后期可大致以安史之乱为界。1998年印尼“黑石号”(BatuHitamShipwreck)沉船出水器物上有“石渚草市”题记,表明石渚湖一带是中晚唐时期重要的陶瓷生产和贸易中心,石渚可能是唐代长沙窑的原名。

将岳州窑(湘阴窑)、长沙窑(铜官窑或石渚窑)纳入统一的“岳州窑”系统,是为了从一个较长的时间维度讨论窑业文化的发展进程以及宏观窑业文化特色的历史成因。

岳州、长沙二窑关系既明,为了方便后面的讨论,图示如下:

二、陆羽《茶经》与唐代岳州瓷

(一)《茶经》岳州瓷辨析

岳州瓷得名于唐代陆羽《茶经》卷中《器》:

盌,越州上,鼎州次,婺州次,岳州次,寿州、洪州次。或者以邢州处越州上,殊为不然。若邢瓷类银,越瓷类玉,邢不如越一也;若邢瓷类雪,越瓷类冰,邢不如越二也;邢瓷白而茶色丹,越瓷青而茶色绿,邢不如越三也……越州瓷、岳瓷皆青,青则益茶,茶作白红之色;邢州瓷白,茶色红;寿州瓷黄,茶色紫;洪州瓷褐,茶色黑,悉不宜茶。

这是史籍中对岳州瓷的唯一记载,十分简略,但由于作者陆羽是著名的唐代“茶圣”,《茶经》是世界上第一部茶书,对茶叶、茶具、茶史的记录具有相当重要的科学价值和史料价值,因此他对岳州瓷的描述仍值得我们高度重视。以往研究者大多根据这则记载,认为岳州瓷在陆羽的排序中名列第四,在越、鼎、婺之后。这里可能存在勘校错误。

现存《茶经》的最早版本是南宋咸淳九年(1273)左圭刻本,明清时期又有多次翻刻,流传过程中出现了一些错讹,经今人沈冬梅、吕觉农等参校诸本,我们可以相对客观地了解到陆羽原作的面貌。陆羽从茶道角度对当时几大窑口的茶碗品质作了排序,评价茶碗高下的标准主要有两个:一是质地,二是瓷色。

首先,关于邢瓷“类银”、“类雪”,越瓷“类玉”、“类冰”的理解,前贤一般从邢窑烧白瓷、越窑烧青瓷的角度解释为瓷色的差异,认为陆羽把白瓷比作银器,把青瓷比作玉器,然而银器固然很白,玉器却不一定是青色,更何况“类雪”与“类冰”很难说有颜色的差别,因此结合上下文来看,陆羽对邢瓷与越瓷的比较当指瓷器的胎质而言,而不指颜色。银不如玉坚脆、雪比冰绵软,邢瓷是唐代初兴的白瓷,胎质还如银、雪一般绵软,而越瓷有着成熟的青瓷工艺,胎质如玉、冰一般坚脆,茶碗需胎质坚脆,故将越瓷置于邢瓷之上。其次,从瓷色看,只有越瓷、岳瓷是青色,以青色茶碗泡茶,茶是白红之色,最宜盛茶,而其他诸窑瓷色或白、或黄、或紫、或黑,皆不是理想的茶色。

显然,陆羽从质地和瓷色方面,认为越窑、岳州窑瓷碗是最理想的茶具。从陆羽论述的逻辑和上下文语境看,“岳州次”之“次”应为“上”,文献校勘学者也早指出“次”字之讹。陆羽提及北方邢窑仅为类比,主要是对南方六大窑口排序,但陆羽的排序并非以前所理解的“越州-鼎州-婺州-岳州-寿州-洪州”,而应当是“越州-鼎州-婺州;岳州-寿州-洪州”。

又,陆羽论煮茶,“凡酌,置诸盌,令沫饽均。沫饽,汤之华也。华之薄者曰沫,厚者曰饽。……其沫者,若绿钱浮于水渭,又如菊英堕于鐏俎之中。饽者,以滓煮之,及沸,则重华累沫,皤皤然若积雪耳。《荈赋》所谓 ‘焕如积雪,烨若春敷’,有之”。指煮好的茶倒入碗中后,茶沫泛起之状有如积雪之白,越瓷、岳瓷是青色,茶水注入青色茶碗中,则白色的茶沫与青色的茶碗形成颜色反差,茶作白红之色,这可能是符合唐人审美的一种颜色。可见,在唐代茶人眼中,从质地和瓷色来看,岳州瓷是可与越瓷媲美的青瓷茶具,但由于以前对文献的误读,将岳州瓷置于六大青瓷之第四位,这是对岳州瓷品质的低估。

(二) 陆羽所见岳州瓷

将考古发现的湘阴至长沙湘江沿岸的瓷窑与陆羽《茶经》所记岳州瓷联系起来,应是没有问题的,但岳州窑延续时间长、产品类别多样,陆羽所见的岳州瓷到底是什么样的?陆羽从泡茶的角度品评茶碗的优劣,认为“青则益茶,茶作白红之色”,指岳州窑的青釉能反衬出特殊的白红茶色,反映了唐代文人的审美。其他几个窑口的瓷色或白、或黄、或紫、或黑,泡出来的茶或红、或紫、或黑,都非理想茶色,只有越瓷和岳州瓷是理想的茶具,这是陆羽将岳州瓷与越瓷并提的原因。

岳州窑从东汉至晚唐五代的产品都属青瓷系统,但前后期还是有较大变化的,前期(湘阴窑阶段)以无彩青瓷为主,无论日用青瓷还是青瓷俑,到南朝、隋和唐初都已经达到相当高的水平,质地坚脆,除足部之外满施青釉,釉色青翠,胎釉结合好,应主要为丧葬或供给官府等特殊用途而烧。目前在湖南、湖北较高等级墓葬常见这种精品岳州窑青瓷碗,其中部分可能作为“贡瓷”进入官府,如南京市区遗址出土的“太官”、“上府”字样碗,湖南省博物馆藏“大官”瓷杯等,同类带款器碗也发现于湘阴窑马王墈窑址;另外还有一类质量较粗的日用青瓷,以碗、盘类器为主,釉色较淡偏黄,釉层脱落严重,应是主要供给民间使用的普通商品瓷。到长沙窑阶段,两类青瓷继续并行发展,其中满施青釉的精品青瓷造型上发生了变化,碗杯类器由南朝的小圈足变为典型的玉璧形足;另一类产量较大的釉色偏黄瓷器的胎釉结合程度有所提高,普遍流行釉上彩绘,一般在方块露底部分彩绘植物、水鸟和文字图案,这类器物是长沙窑窑产品的大宗,仅黑石号沉船就发现了数万件。从考古发现来看,这两类青瓷的需求方是不同的,前者作为湘阴窑以来的精品青瓷,主要供国内官府、士绅使用,产量不大,但十分精致;后者相对造型、釉质较为粗劣,属大批量生产的民间商品瓷,需求对象可能主要是民间和国外市场,这种釉上彩绘的青瓷釉色偏黄,而且碗盘类内底皆有彩绘,显然不符合陆羽“青则益茶”的标准,而产量较小的精品青瓷则胎质坚脆,釉色青翠,内外满釉,并无釉上彩绘,更接近陆羽眼中的理想茶碗釉色。

陆羽是唐代著名文人,《新唐书》有传,去世不久就被茶业经营者神化,被作为“茶圣”与酒神杜康并提,地位至北宋不衰,欧阳修称“至今俚俗卖茶,肆中多置一瓷偶人, 云此陆鸿渐至。饮茶客稀, 则以茶沃此偶人, 祝其利市,其以茶自名久矣”。但陆羽生卒年不详,一生漂泊无定,一般认为生于开元二十一年(733),可能卒于贞元十九年(803)。据今人考证,陆羽生为竟陵(今湖北天门)一弃婴,被寺僧收养,少年时沦为伶人,安史之乱后随北人南下浪潮避地江南,漂泊于江浙的吴兴、润州、丹阳、宜兴、湖州一带,广交当地士、僧和官宦,遍访茶山,钻研茶道,此后又先后在江西上饶、洪州,湖南潭州、岭南等地短居。《茶经》可能成书于其游历江浙时的乾元二年至上元二年(759-761)之间。

陆羽一生主要活动于长江中下游地区,足迹所至正是茶业和瓷业发达地区,他对当时几个主要窑口茶具的认识应是亲身体验所得,也应代表了唐人对茶道的普遍认知。《茶经》成书于安史之乱后数年,正是长沙窑在湘阴窑基础上创新发展的时期和产量大增的时期,但同时也在烧造少量精品青瓷,陆羽所见“岳州瓷”很可能就是长沙窑早期的无彩、满釉青瓷茶具,尤其是铁角嘴一带烧造的青瓷——《茶经》中所载的“碗类”产品。《茶经》撰成十数年后,陆羽曾到潭州短住,应对长沙窑的瓷业盛况有所了解,当时长沙窑产品的大宗是供给民间的普通釉上彩青瓷,显然不是陆羽所欣赏的“岳州瓷”,只有延续湘阴窑(唐岳州)而来的精品青瓷茶碗才是陆羽眼中“青则益茶”的岳州瓷〔图三〕。

三、岳州瓷的输出

岳州瓷到中唐已成为一代名瓷,被“茶圣”陆羽列为六大青瓷名品,那么它的影响到底如何?在文献阙如的情况下,可根据墓葬、遗址等出土的瓷器大致勾勒其输出范围。岳州窑从东汉至晚唐五代经过了湘阴窑(前期)、长沙窑(后期)两个烧瓷阶段,我们可以分两个阶段考察岳州瓷的输出情况。

(一)湘阴窑阶段(东汉至初唐)

虽然湘阴窑窑址的考古工作并不充分,但与同时期邻近窑口(如洪州窑)比较,仍可看出湘阴窑产品的显著特征: (1)器类上,实用器与随葬俑类、瓷质明器并存,窑址中发现了很多人俑、动物俑和模型明器,较早阶段器物较为矮小,较晚阶段俑类个体高大精致,广泛发现于岳阳、长沙、武昌等地隋至初唐墓中,其中十二时俑和胡人俑最具特色,不见于南方地区同时期其他窑场,可能是来自北方的传统。(2)墓葬所见青瓷在较早阶段釉色偏黄、胎釉结合不好,南朝开始出现一类胎质坚脆、釉色青翠,胎釉结合好的精品青瓷。(3)主流产品的器形和装饰上,碗类器的假圈足较小,器壁的曲度略大,且足部多挖出一圈凹槽,这是特有的器胎修整技术;盘口壶普遍在颈部有两周凸弦纹;流行在盘碟类外壁和内底印花,独创器心“方块露底”的做法;流行刻划莲瓣纹,碗类外壁的莲瓣仅勾出轮廓,内壁同时刻有带莲蓬的整朵莲花,部分精品器物刻划出高浮雕莲瓣纹,如烛台底座、带盖罐的中腹和器盖、莲花尊等。

以此为线索是可以大致确认考古遗存中的湘阴窑青瓷产品的。检索考古发现的六朝至唐初墓葬,可发现湘阴窑产品沿湘江、长江、汉水远播国内各地。长江中游地区是湘阴窑产品的主要输出地,除今湖南地区外,湖北鄂州作为东吴早期都城和六朝控御中游的重要据点,是湘阴窑瓷器最集中的地区。在20世纪50至80年代鄂州发掘的近400座六朝墓葬中,大多有青瓷随葬。据物理化学分析,青瓷原料是一种高硅低铁瓷土,虽然从东吴到南朝期间硅、铁含量有所波动,但大致上硅含量在72%-80%之间,铁含量在0.85%-2.5%之间,符合湘阴窑窑址瓷土的高硅低铁特征,青竹寺窑址胎中的硅含量高达70%以上。而同时期洪州窑的硅含量从东汉至南北朝大约在66%-75%之间、铁的含量在1.5%-2.5%之间波动,总体上来说硅含量略低,铁含量略高。蒋赞初认为鄂州六朝墓的青瓷器中一部分烧结程度较高、胎釉结合较好的器物主要来自湘阴窑。2002年在鄂州市郭家细湾刘宋时期的M8出土的莲瓣纹碗、鸡首壶、盘口壶、唾壶的造型、釉色与湘阴窑窑址所出完全相同,应是湘阴窑产品。2004年在武汉江夏龙泉南朝墓中出土的青瓷盘口壶、五管烛台、碗盏等与湘阴窑所出相同〔图四:1-3〕。解放初在武昌发现的165座隋唐墓中,“其主要产品均来自湘阴窑和长沙窑”,包括青釉印花的团花、树叶与条状相间纹等的壶罐类、碗盘类实用器皿,以及大量青瓷人俑、十二时俑等〔图四:5-7〕,其中武昌东郊何家垅188号唐墓出土的十二时俑是其他窑址罕见的青瓷俑类精品。十二时俑见于湘阴窑窑址,也是湘阴附近隋至唐初墓常见的随葬品,如湘阴大业六年墓(610)、湘阴县城关镇初唐墓、岳阳桃花山4号墓(初唐)、桃花山M12(初唐)、长沙牛角塘唐墓、长沙咸嘉湖初唐墓、长沙黄土岭唐墓等都出土了十二时青瓷俑,特征非常一致,似为批量生产。在历年汉水中上游的考古发掘中也常见各类六朝至初唐青瓷,其中大部分当来自湘阴窑和洪州窑,但应以湘阴窑产品为主。湖北安陆吴王妃杨氏墓出土的11件盘口壶、1件罐、3件碗均为灰白色的胎,外壁半釉,是较集中的一批湘阴窑初唐产品。

湘阴窑产品也见于长江中上游墓葬中,1978年发掘的万州冉仁才墓出土青瓷应是最大的一批湘阴窑产品,随葬的80余件青瓷人俑和家禽家畜模型、十二辰俑,以及唾壶、盘、砚等器皆为泛黄青釉,当属湘阴窑初唐出品,该墓出土“永徽五年”(652 ) 墓志,冉氏曾任澧州、雍州刺史,死后归葬万州,所出青瓷俑的质地与风格酷似长沙、武昌等地唐墓所出,应是湘阴窑初唐精品。2001年在丰都关田沟村南朝墓(陈文英堡M21、棺山堡墓地M38)也出土了成组的青瓷器,从胎釉特征和器物造型可判断为湘阴窑南朝产品〔图四:11〕。

长江下游的南京及周围地区出土的青瓷绝大多数来自浙江一带,但也有少量来自中游湘阴窑的“贡瓷”,如南京市区遗址出土的碗类精品器底有“太官”、“上府”字样,与湘阴窑马王墈窑址“大官”残碗和湖南省博物馆藏“大官”瓷杯接近,都是南朝至隋代之物,表明湘阴窑作为民窑,也可能同时生产部分官府用器〔图四:8-10〕。

北方墓葬和遗址中青瓷的来源是学术界争议较多的问题,由于一直未发现大规模生产青瓷的窑场,一度将北方墓葬和遗址常见的青瓷都归于南方越窑产品,但近年来越来越多学者认为长江中游的湘阴窑和洪州窑可能是北方青瓷的主要来源。刘未对北魏、东魏西魏、北齐北周墓葬和遗址中出土的青瓷作了详细的类型排比,从形制、装饰、胎釉、支烧工艺与南方窑址进行了比较,认为绝大部分青瓷来自长江中游的洪州窑、湘阴窑,其中洪州窑主要出现在北魏迁洛前,湘阴窑自北魏迁洛后大量涌入,无论种类、数量、质量都大大超过洪州窑。

北方出土青瓷之最精致者当属高等级墓葬中出土的莲瓣纹烛台、罐、尊类器,经与湘阴窑窑址所出对比,可基本确认大多来自湘阴窑,如河北封氏墓群与南方武昌、南京等地出土的莲花尊皆满腹高浮雕莲瓣纹及压印草叶纹,应指向湘阴窑〔图四:4、17〕。河北赞皇县西高村北魏李弼夫妇合葬墓和偃师杏园村北魏染华墓皆出土了成组的湘阴窑青瓷器,其中青瓷五管烛台与湘阴窑址所出最为接近而不见于其他窑址〔图四:12〕。河北赞皇北魏李翼夫妇墓出土的印花瓷碗和青瓷唾壶〔图四:13、14〕、沧州吴桥小马厂东魏墓出土的盘口壶和莲花盖罐〔图四:15、16〕、河间沙窝村北齐墓所出鸡首壶等〔图四:18〕皆能在湘阴窑找到类似器物。

六朝至唐初的湘阴窑产品凭借便利的长江及支流交通之便输出于整个长江流域,并波及中原华北地区,这个输出范围是逐步扩大的,以青竹寺窑窑址出土的青绿色釉麻布纹罐为代表的东汉中晚期至三国时期产品主要输出于窑场附近的湖湘地区及鄂州一带;两晋时期的青瓷产品输出于长江中游各地及汉水沿岸;南朝后期至唐初时,以翠绿色釉、莲瓣纹等为代表的精品青瓷沿长江及其支流继续扩散,沿长江上至万州、丰都等地,下至南京一带,沿汉水可从鄂州至襄阳一带,并进入中原核心地区的洛阳、邺城一带。

(二)长沙窑阶段(中晚唐)

安史之乱后,岳州窑进入新的发展时期,在湘阴窑基础上吸收北方唐三彩工艺,形成了以高温釉上彩工艺为特色的窑业,同时由于南方商品经济的发展,在铜官镇石渚湖一带形成了规模庞大的瓷器生产和贸易中心。河南巩义黄冶窑是一处创烧于隋,在盛唐、中唐达到顶峰的三彩窑场,采取的是高温素烧、施化妆土、施釉、二次低温烧釉的烧造程序,以彩上彩绘、印花、刻花、贴花、雕塑等多种方式装饰,这些工艺可能在安史之乱后随着北方工匠南下而传入湘阴窑,经过改造发展出了长沙窑的高温釉上彩工艺。

长沙窑产量巨大,对外输出范围已大大超出湘阴窑,在遍及大江南北的交通要道墓葬和遗址,以及东亚、东南亚、南亚、西亚、非洲等地港口都发现了典型的长沙窑瓷器,大多是日用器皿,以碗盏类、盘碟类、壶瓶类、坛罐类器物为主,最集中的一批长沙窑产品出自1998年在印尼勿里洞岛发现的“黑石号”沉船,船货中以瓷器为大宗,约6.7万余件,长沙窑瓷器多达5.6万余件,从器物上的纪年推断它们的生产年代可能是宝历二年(826),绝大多数是瓷碗,多为褐绿彩装饰和诗文题款,多件茶碗自书“盂”、“茶碗”、“茶盏子”等,其中一件书有“湖南道草市石渚盂子有明樊家记”题记。“草市石渚”表明石渚一带存在一个因瓷器生产与贸易而兴起的大型集市——草市。草市是唐代中叶以后兴起的非官方集市,往往在南方沿江船埠等地因本地特产而兴起,是唐代官方坊市制度破坏后民间商品经济发展的表现,“这种自然生长的市镇官方控制较弱,交易相对于坊市自由得多,且因地近乡村物丰价廉,而商旅辐聚、店铺林立形成的灯红酒绿又非单调的乡居生活可比。这些条件首先吸引了草市侧近的富室大户前来定居,投资工商及饮食行业” 。

石渚草市正是因瓷器生产与贸易而依石渚湖和湘江船埠兴起的民间集市,长沙窑瓷器除了少量精品无彩青瓷外,是一个主要以釉上彩青瓷为主的产量巨大、影响极广的民间窑场。9世纪前期的本地诗人李群玉应目睹了晚唐石渚窑业盛况,留下了对石渚窑业的生动描述:“古岸陶为器,高林尽一焚。焰红湘浦口,烟浊洞庭云。迥野煤飞乱,遥空爆响闻。地形穿凿势,恐到祝融坟。”诗人张籍也以“孤帆夜发满湘渚”的诗句描绘了湘江岸边整装待发的商船及民间贸易之盛。

从湘阴窑到长沙窑阶段,岳州窑青瓷产品的输出范围呈逐渐扩大之势,输出的产品种类也有明显不同:湘阴窑阶段主要是一些较精致的青瓷日用器皿及随葬青瓷俑,长沙窑阶段的输出产品主要是日用器皿,依然沿水路外输,范围继续扩大至整个长江沿岸、中原、华北、岭南及西沙群岛,并已大量外销到“海上丝绸之路”沿线各国。从湘阴窑到长沙窑阶段,岳州窑窑业得到飞跃性发展,反映了瓷器生产的商业化进程,这与唐代商品经济的发展进程相吻合。岳州瓷在中晚唐时期已经成为享誉海内外的著名民用瓷器,陆羽、李群玉所见“岳州瓷”和“石渚陶”正是对商业化和规模化了的岳州窑的历史记录。

瓷器运输对水路的依赖较大,岳州瓷之所以能通达各地,当与区域内密布的水系相关。岳州是湘、资、沅、澧四水汇入洞庭、大江处,沿大江可达吴越及巴蜀,又可经鄂州转汉水北上,抵达中原及关中,还可籍湘江之便通达岭南,实为南北、东西交通之十字路口。在岳州瓷的外输中,长江支流汉水和湘江的地位尤其重要,汉水沿岸的襄阳、鄂州是重要的交通枢纽,可将洞庭湖平原、江汉平原与南阳盆地相连,经陆路可经南阳到达中原,溯汉水而上可达关中和大西北地区,这条交通线路在统一帝国时期畅通无阻,即便在南北分裂时期也是商旅往来的重要通道。沿江重要城市都有用于货物转运的津渡,战时是军事前哨,平时则是民间贸易的重要港口。《乐府诗集·石城乐》是刘宋臧质所作,描述了南朝时期的汉水津渡石城(今湖北钟祥)的船运之盛:“布帆百余幅,环环在江津……大艑载三千,渐水丈五余。”鄂州在六朝时是建康政权控御江汉的军事重镇,到唐代成为货物转运的重要津渡,安史之乱期间运河漕运受阻,来自下游的唐廷财赋转由长江上溯至中游转运,由鄂州转汉水上溯商州,再陆路转长安的路线变得非常重要。唐广德元年(763)冬日发生在鄂州津渡的一场大火,“烧船三千艘,延及岸上居人二千余家,死者四五千人”,可知当时津渡的繁忙。岳州、潭州在唐开元年间皆属江南西道,安史之乱后又属湖南观察史,是中央财赋的重要来源地,“夫湘川之奥,人丰土辟,南通岭峤,唇齿荆雍,亦为重镇”。岳、潭二州是湘江流域的主要交通枢纽,地控南北交通大动脉,是中央王朝控御南方的重镇,也是岳州瓷向外输出的重要商路。

四、余论

唐人记载的“岳州瓷”与考古发现的岳州窑是两个不同的概念,岳州瓷只是对中唐时期部分精品青瓷的称呼,而岳州窑则是一个从东汉延续至晚唐的、烧瓷规模逐渐扩大的民间窑场,包括湘阴窑和长沙窑两个前后相继的烧瓷阶段,前后阶段大致可以安史之乱为界。岳州窑前期产品以丧葬类明器和无彩青瓷为主,部分无彩青瓷中的精品沿着长江及支流向外输出,在长江流域及中原等地较高等级墓葬中皆有发现,这类精品青瓷一直延续到岳州窑后期的长沙窑阶段,陆羽所见岳州瓷可能正是这部分无彩的精品青瓷茶具。安史之乱后的长沙窑阶段除了生产陆羽所见的精品青瓷外,在烧瓷工艺和装饰上都走上了创新发展的道路,以高温釉上彩日用青瓷为主,装饰风格上出现了浓郁的“胡风”。

长沙窑阶段的外来文化因素兴起于8世纪中期的安史之乱以后,主要来源于西亚和中亚地区,其中碗盘类器物上的植物纹和几何纹体现了浓郁的西亚伊斯兰釉陶因素,壶罐类器物模印的胡人乐舞装饰则可能与中亚粟特文化有关。中唐以后长江中游地区通过海路与西亚、近东的贸易联系有沉船遗迹、港口遗存、中西方文献等大量证据,但我们也不能忽视中亚文化的输入之路,岳州窑的输出路径反映了湖湘地区窑业与中原北方之间的密切联系,六朝隋唐时期的几次北人南下浪潮可能是中亚文化因素进入长江中游的重要途径。长沙窑窑业特色的形成不是一蹴而就的,而是经过湘阴窑阶段的工艺积累,以及六朝以来长江中游地区逐渐形成的以商贾和移民文化为特征的社会土壤里滋生出来的。

附记:本文得到了湖南省文物考古研究所张兴国先生的指正,高成林先生也多次惠赐资料,在此深表谢意!(作者:李梅田 中国人民大学历史学院;原文刊于《故宮博物院院刊》2019年第9期)