摘要:中国国家博物馆收藏的仰韶文化“陶鹰鼎”,又称“鹰形陶鼎”,定名依据主要是其以鹰之两足、尾作“三足鼎立”支撑状的外形特征。本文通过对其文化背景和形制功用的综合分析,认为豫西、关中等区域在仰韶文化中期既无用鼎传统,又无随葬陶鼎的葬俗,泉护村“陶鹰鼎”形制与功用不符合陶鼎的特征,应是盛酒用的陶尊,在特殊活动场合用作祭器或法器,与商代盛行的鸮鸟造型青铜酒尊在形制和功用等方面有相通之处。因此,将其称为“陶鹰尊”或“鹰形陶尊”更为贴切、合理。仰韶文化中期,豫西、关中等地区率先开启了社会复杂化进程,各类原始宗教仪式等活动逐步成为社会上层的政治统治手段,陶鹰尊等特殊物品开始具备象征权力或身份地位的功能,成为区分社会阶层的重要标识物。

中国国家博物馆收藏的仰韶文化“陶鹰鼎”是我国史前时期的一件珍贵文物,因其造型独特、工艺精湛而备受关注,堪称一件兼具实用功能的史前艺术品。在以彩陶为特色的仰韶文化中,“陶鹰鼎”是目前发现的唯一一件整体以鸟类为造型的陶质生活容器。“陶鹰鼎”1957年发现于陕西华县太平庄,1958年北京大学考古专业在对华县泉护村考古发掘时,对其发现地进行了清理,并在《华县泉护村》考古报告中公布了发掘信息[1]。关于“陶鹰鼎”的定名,《华县泉护村》称作“鸮鼎”,后苏秉琦先生提出“其实叫尊更合适”,并称之为“黑光陶大鹗尊”[2],但苏先生并未对此展开讨论。此后,学界对这一器物的名称问题讨论不多,基本沿用了“鼎”的器名,称其为“陶鹰鼎”或“鹰形陶鼎”。我们认为,目前定其器形为“鼎”的叫法值得商榷,苏秉琦先生的观点更为恰当合理。现从文化背景和器物用途等视角试做分析。

一 文化背景分析

M701所在的太平庄与泉护村相邻,同属于泉护村遗址。泉护村遗址先后经历了两次大规模考古发掘,继1958年之后,陕西省考古研究院于1997年再次对该遗址进行了发掘[3],两次发掘面积超过7000平方米,确认其为一处以庙底沟文化(即仰韶文化中期)为主的新石器时代遗址,现存面积达93.5万平方米,泉护村庙底沟文化遗存可分为三期。

(一)M701文化性质和年代

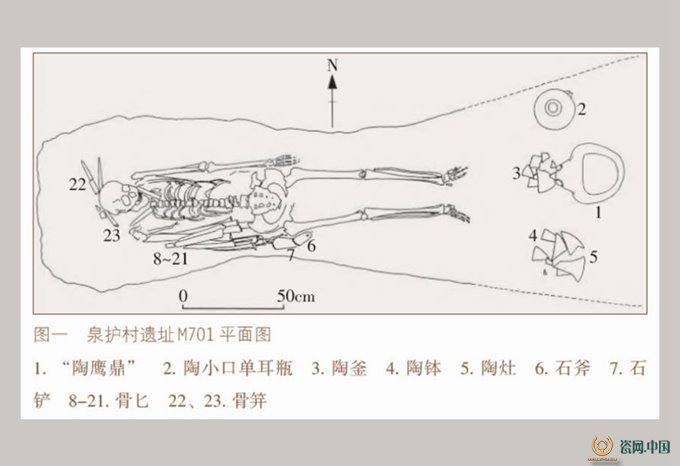

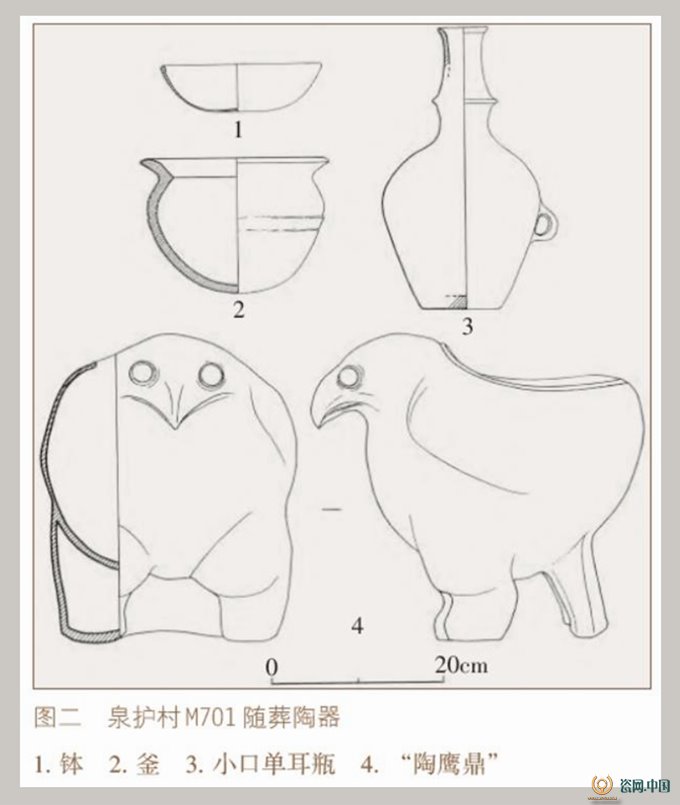

M701位于泉护村遗址西南边缘,为东西向竖穴土坑墓,南北宽0.6~0.8米,东西长2.7米左右,平面呈两端略宽、中部狭窄的亚腰形,未见葬具遗痕,墓主人为30~40岁的女性,仰身直肢,头向西。随葬器物有骨笄2件、骨匕14件,石斧、石铲、陶钵、陶釜、陶灶、陶小口单耳平底瓶、“陶鹰鼎”各1件。骨笄交叉置于墓主人头顶下方,骨匕重叠地压在右肱骨及前臂骨上,右手下方放置石斧及石铲,陶器均放置于墓主人脚下。(图一,图二)

《华县泉护村》将M701判定为泉护一期文化,其年代不早于这一文化的Ⅲ段,相当于仰韶文化中期最晚阶段。最近有学者指出M701的出土遗物与泉护一期文化有明显差别,而与灵宝西坡墓地相一致,主张将其与西坡墓地同归为仰韶文化晚期[4]。灵宝西坡遗址是近年发掘的仰韶文化中期大型中心聚落,首次发现了这一时期的墓地。墓地发掘者指出,泉护村M701的墓葬形制、墓主头向、葬式、随葬品的种类及陈放位置、性质与年代等,均与西坡墓葬和随葬器物相同或相近[5]。再参考三门峡南交口[6]、垣曲下马[7]、宝鸡福临堡[8]、岐山王家嘴[9]、蓝田泄湖[10]等时代略早或略晚遗址所出的陶釜、小口平底瓶等器物演变规律,泉护村M701和西坡墓地的同类器明显可纳入其演变序列之中,它们代表了同一个考古学文化的不同发展阶段。西坡墓地处于仰韶文化中期庙底沟类型与仰韶文化晚期西王村类型的过渡阶段,这与《华县泉护村》认为M701属于泉护村一期文化第Ⅲ段的年代基本相合。同时,考虑到泉护村M701和西坡墓地均出土有仰韶文化中期典型的釜、灶等器物,将M701的年代与文化性质定为仰韶文化中期庙底沟类型的最晚阶段,是比较恰当的。

结合同时期西坡墓地的墓葬结构和等级构成,可以推测泉护村遗址应存在一处仰韶文化中期的墓地,极有可能就在M701附近的高台地一带[11]。因受到晚期自然或人为因素严重破坏,导致规模较小、埋藏较浅的墓葬很可能已被破坏无存,以至于两次考古发掘均未发现成片的墓葬。M701的墓葬开口距地表也仅余30~40厘米,墓圹两侧原有生土二层台可能已经被破坏,墓葬原宽度应在1.5米左右,属当时墓地中的高规格墓葬,M701随葬所用的“陶鹰鼎”当是较为珍贵的特殊随葬品。

(二)仰韶文化用鼎传统问题

陶鼎最早见于河南舞阳贾湖遗址裴李岗文化早期末段,绝对年代约为公元前6200年,以罐形鼎和盆形鼎为主[12]。此后,陶鼎广泛见于豫中及邻近地区,至仰韶—龙山文化时期,陶鼎的分布范围几乎覆盖了今天中国的中东部地区,形制也逐渐多样化。

仰韶文化分布范围广,延续时间长,地方类型多,各地的文化面貌呈现出显著的个性特征和差异。如果从大的地理格局来看,晋陕豫交界地带与天水地区的文化面貌的相似性要高于郑州—洛阳地区[13],大致以黄土高原的东部边缘为界,整个仰韶文化区呈现出东西分立的文化格局,东部主要包括豫北、豫中、豫西南,西部为陇东、关中、豫西、晋南一带。东西两区在保持宏观文化面貌相近的前提下,在陶器形制、居址结构、生业经济等部分微观文化细节上显示出差异。体现在用鼎传统上,早在灵宝西坡遗址发掘时我们就意识到,陶鼎在新石器时代所代表的是东方文化因素,不是豫西和关中地区的典型器物[14]。实际上,在仰韶文化初期,豫中南、关中及汉中、晋西南等区域曾短暂出现过陶锥足圆腹罐形鼎,如方城大张[15]、临潼零口[16]、垣曲古城东关[17]等遗址。此后,冀南豫北、豫中、豫西南等地区的用鼎传统延续下来,并演变出罐形鼎、釜形鼎等多种形制。而与此形成鲜明对比的是,关中及汉中地区半坡类型基本不再有鼎,仰韶文化东西差异扩大[18]。据统计,仰韶文化中期时,大致以河南渑池为界,以西的灵宝盆地及周围、洛阳盆地西部以及黄河北岸的济源、焦作等地区,很少见到鼎等三足器类,鼎的器型也单一,多为釜形鼎;而以东的洛阳—郑州及周围地区则普遍流行各类鼎形器,包括盆形鼎、罐形鼎和釜形鼎等[19]。这一时期,整个渭河流域全境及其以西的甘肃中部、青海东部等地均不见或少见鼎类器物[20],关中东部等地仅见极少量的釜形鼎。与此同时,黄河下游北辛—大汶口文化系统的鼎类器逐渐崛起,不仅数量多,而且形制多样,并随着大汶口文化的西进对黄河中游的仰韶文化产生了深刻影响,豫中等地的大河村等遗址开始出现大口、折沿、折腹、凿形足等具有大汶口文化特征的鼎类器[21],而且愈靠近大汶口文化区,鼎类器的数量愈多,器型愈丰富,大汶口文化元素愈显著。与之相应地,整个仰韶文化区的鼎类器自东向西呈递减态势,至豫西三门峡一带仅有少量的釜形鼎,而灵宝西坡墓葬中完全未见有用鼎随葬的现象。

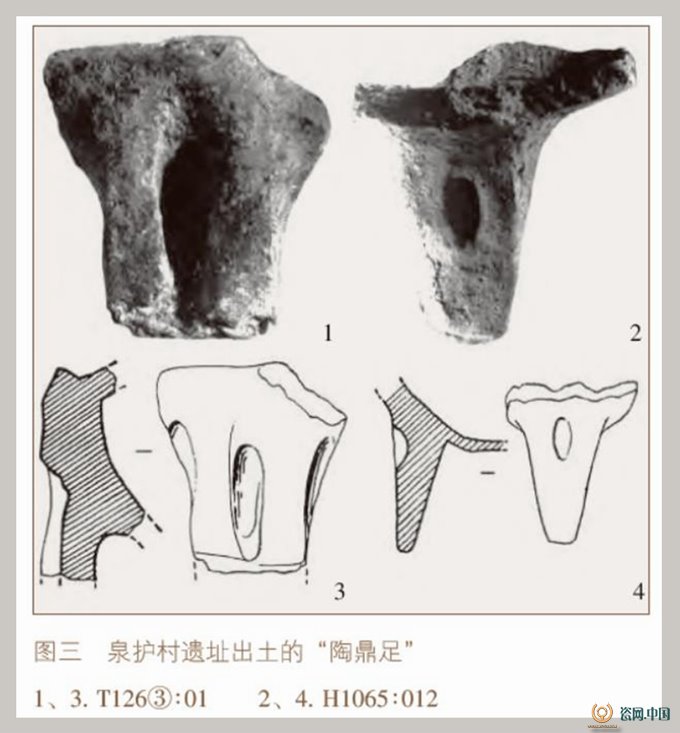

由上分析,仰韶文化陶鼎的分布状况与仰韶文化区东西分立的文化格局相一致,二者的东西界限也大致相合。仰韶文化中期时,关中地区没有用鼎的传统,更不见有随葬陶鼎的葬俗,这在历年来的考古发现中不断得到证实,如近年来经过大规模发掘的高陵杨官寨遗址[22],在属于仰韶文化中期的灰坑、房址、墓葬中,均未见陶鼎的踪迹。至于泉护村遗址的泉护一期文化遗存,除“陶鹰鼎”外,仅在泉护一期文化Ⅲ段的灰坑和地层中分别发现1件“鼎足”(H1065∶012和T126③∶01),均残,陶鼎也被发掘者归为此期新出现的器形[23],从这两件“鼎足”的形制来看,与关中地区仅见的釜形鼎足差别较大。(图三)而在1997年发掘的泉护村遗址庙底沟文化遗存中,未再发现陶鼎。泉护村遗址这两件“鼎足”的器形和文化性质颇值得怀疑。由此,泉护村M701“陶鹰鼎”就成了关中地区仰韶文化中期的非传统用鼎个例,甚至是墓葬中随葬陶鼎的孤例。

(三)鸟兽形器与鹰形元素

仰韶文化素以彩陶为特色,在各类彩陶纹饰中,尤其流行鱼纹、鸟纹、蟾蜍、猪等动物主题,有学者研究认定鱼神与鸟神是仰韶时期的主要崇拜对象[24],庙底沟社会上层还利用当时鱼鸟转化的信仰,以萨满式宗教的仪式活动获得和维护权力[25]。除彩陶纹饰外,仰韶文化还有不少鸟兽造型的陶器与装饰,如犬、龟、鹰等造型陶器和泥塑,在一些陶罐或瓮等陶器的外壁、肩部、器盖等位置还常见鸟兽形装饰。相对来说,仰韶文化鸟兽形陶器与陶饰的分布同样与仰韶文化区东西分立的文化格局相一致,以豫西、关中、汉中、陇东等西部区域为主,这些地区无论是在数量上还是出现概率上都要比东部的豫中等地要高得多,而且鸟兽种类中有大量的野生走兽和鸟禽,不同于东部地区的以猪、犬等家畜为主,这一差异也与东西两区的地理环境和生业经济相对应。鹰形元素在仰韶文化鸟兽形陶器与陶饰中占有相当比例,早在泉护村遗址第一次考古发掘时,发掘者就认识到“鸟纹图案是泉护一期文化彩陶纹饰的重要母题之一,而鸮(鸟)头泥塑也常见于作为陶器的装饰。这两者当是泉护一期文化令人醒目而常用的装饰艺术”[26]。除“鹰形鼎”外,泉护村遗址出土有不少装饰陶器的鹰(隼)首陶塑和陶器盖,以及鹰(隼)形陶饰制品,还有相当数量的鸟类骨骼遗存,其中就有苍鹰、雕和雕鸮等猛禽[27]。此外,在晋南、豫西、关中等地的仰韶文化遗址中,也发现有不少带有鹰元素的陶器和猛禽类骨骼。可见,泉护村“陶鹰鼎”的鹰形元素更多地是当地文化传统,而非外来文化因素。

西方学者很早就提出,人类早期艺术中的鸟类等动物形象具有鲜明的原始宗教意义[28]。在整个中国史前时期,对鹰类猛禽的崇拜也是较为普遍的现象,带有鹰类猛禽形象的器物见于各地的史前文化遗址中。如红山文化的牛河梁第一地点“女神庙”中就发现有猛禽爪部和翅部的泥塑残件,阜新胡头沟墓地还出土了鸮形玉饰[29],安徽凌家滩遗址大墓中出土的玉鹰[30],以及略晚的陕北石峁遗址发现的陶鹰和鹰笄[31],等等。相较而言,史前鹰类猛禽形象的器物更多出现在从西辽河流域山地延伸至黄河中上游黄土高原这一呈半月状的弧形地带。这些地区史前人们对鹰类猛禽的认知是一致的,鹰类猛禽的拟形器物和装饰都可看作是原始宗教自然崇拜和动物崇拜的物化表现,并作为某种特殊身份地位的象征物或具有特殊功能的载具。与某些特殊彩陶纹饰的作用类似,那些社会上层或具有特殊身份的人物利用当时人们的这一信仰和崇拜,将猛禽等图腾形象与日常所用的陶器、玉器等相结合,以此宣示力量,或作为获得和维护权力的工具和法器。

二 “陶鹰鼎”的形制与功用

据《华县泉护村》报告[32],“陶鹰鼎”长38.4厘米,宽30厘米,高36厘米。为细泥黑陶,器形像鸮,作蹲踞形,体态丰肥,两翼微撑起,两足壮实有力。鸮头极形象,在喙之两侧仅分别各用一刀,巧妙地将上下钩喙刻画出来。眼正视前方,圆凸,正视之,令人对鸮生雄壮严峻之感。后足形态上区别于前二足,宽扁,显然象征鸮尾,附于鼎腹后方以支撑器物。三足均为空足,皆贴附在鸮腹之下,壁厚1.3厘米。鼎为圜底,口唇上有凹槽,原来当有器盖。整体造型匀称、大方、逼真。(图四)

(一)“陶鹰鼎”的形制用途与鼎不合

从“陶鹰鼎”的造型来看,整体浑厚古朴,栩栩如生。两翼紧贴腹部,微向下收至底部,形成圜底,双腿粗壮、尾部下垂,形成三个稳定的支点。鹰首微微仰起,两眼圆睁突出,喙部尖锐如钩。整器呈一个羽翼丰满、体形雄健、双腿刚劲有力的雄鹰,从正面看显得威猛稳重,侧面更是浑然一体。陶质为灰褐色泥质,质地细腻,器表颜色不太均匀,大部为灰褐色,局部呈黑色,打磨得非常光滑。根据当时制陶工艺特征,这件“陶鹰鼎”当是先用泥条盘筑器体,三足为单独制作后贴附于器腹,在整体成型之后,再对器表进行打磨并烧制。原报告指出这件“陶鹰鼎”是实用器,器口部位于背部和双翅围拢的空间内,在保持整体造型的前提下又使得内部实用空间充足,据口唇部的凹槽推测原先应有器盖。若单纯从器物的外形看,以其鹰之两足、尾作“三足鼎立”支撑状的外形特征,称之为“陶鹰鼎”似未尝不可,但对一件或一类文物的定名需要多方面综合考虑,形制用途也是重要的定名依据。

陶鼎是史前时期的主要炊器之一,用于烹煮食物。使用方式是在三足间烧火加热,为防止在使用过程中开裂损坏,器壁制作得都比较厚实,鼎足均为实心足。陶质一般为夹砂陶,即在陶土里添加一定的砂粒、稻壳、蚌屑等羼料。羼料的主要作用是减慢热传导速度,防止在烧火加热过程中鼎壁因局部升温过快、受热不均匀而开裂,其原理类似于今天依然在使用的砂锅。而这件“陶鹰鼎”腹下及三足间未见有火烧炙烤痕迹,陶质为质地细腻的陶泥,应是经过多遍精心筛洗的结果,而且器壁仅1.3厘米厚,三足均中空,这样的陶质和设计在经受明火的炙烤后极易开裂损坏。如此精美的“陶鹰鼎”,在制作和使用时绝无可能未考虑到这一风险。显然,从陶质和制作使用方式来看,“陶鹰鼎”并不符合史前陶鼎的特征。

据统计[33],除泉护村“陶鹰鼎”外,整个史前时期的动物造型陶质容器均为盛具,主要器类有壶、瓶、鬶、罐、盉、尊等,未见有鼎等炊具。这一结果符合史前陶器使用特征和人们对动物、自然等原始崇拜的客观事实,也使得我们有更充分的理由重新考虑“陶鹰鼎”的器类名称问题。在史前陶器类别中,鼎、釜等炊器使用频率较高,属于易损类器具,一般制作较为粗放厚重,而壶、尊、罐等盛器使用周期更长,制作也更为精细一些。因此,仰韶时期的彩陶器多见钵、盆、瓶、罐等器类,鼎、釜、甑等炊器的彩陶器相对较少。同时,若从原始宗教仪式等活动过程的角度来考虑,将鹰等动物图腾形象与壶、瓶、尊等盛器相结合,赋予其通神色彩或法器作用,用以在宗教活动中为神灵敬献供奉,似乎更为合理。而“陶鹰鼎”这种整体为动物造型的器物,其作用和意义显然要远远大于那些动物形陶塑和陶饰。

(二)“陶鹰鼎”应是盛酒用的陶尊

依据上文分析,在确定泉护村M701年代和文化性质的前提下,“陶鹰鼎”的形制用途又不符合陶鼎特征,那么再以“鼎”来命名其器类就不太合适了。结合泉护村M701所处的文化背景,以及史前陶器的类型与功能,我们认为泉护村“陶鹰鼎”应是盛酒用的陶尊。

陶尊在新石器时代晚期广泛分布于黄河、长江中下游等地区,根据其形制和地域的不同,又有大口缸、陶缸、大口尊、尊形器等不同名称,在大汶口、仰韶、屈家岭、凌家滩、崧泽、良渚等诸文化中均有发现。史前陶尊的形制早期多为直筒圜底,整体矮胖,到中后期器身逐渐变长。关于其功能,目前学界有酿酒器、特殊盛器、丧葬仪器、祭祀礼器等不同观点[34],这些说法尽管差别较大,但都认可陶尊是一种盛具,而且用途较为特殊。从考古发现来看,陶尊常见于各地的大墓之中,同出的随葬品中还常有绿松石、象牙器、玉石器、朱砂等特殊器物,说明这些大墓的墓主人地位等级较高,或具有特殊身份。灵宝西坡大型墓M8和M27各出有两对大口尊(报告中称作大口缸),在尊外壁的上部偏下位置均绘制有红色彩带,其中一件(M27∶1)的口唇部和内壁还残留有朱砂痕迹,推测大口尊或与朱砂结合以作祭祀法器使用[35]。在山东莒县陵阳河[36]、大朱家村[37]等大汶口文化大墓中出土的陶尊上还发现有特殊刻画符号,同样显示出这类大口尊所具有的特殊功用。此外,陶尊还频繁出现在祭祀遗址中,如上海福泉山遗址的良渚文化祭坛内就发现有一件大口尊,经分析可能是置放某种特殊供物的盛器[38]。各地区的资料显示,这些陶尊(大口缸)形制相似、大小相近、摆放位置相似,应当具有相同的功能和内涵,可能是与社会上层的丧葬和祭祀活动密切相关的盛储器[39]。

需要说明的是,目前所常见到的史前陶尊多是直口、深腹、圜底的大口尊,动物造型的陶尊极为少见,因此对“陶鹰鼎”功用和器名的判断还需要综合更多相关信息。无独有偶,2016年辽宁朝阳德辅博物馆收藏了一件红褐陶熊形陶尊,经郭大顺先生断代后定名为红山文化熊陶尊,并通过中国社会科学院考古研究所化学实验室对其内壁附着物的检测分析,证明这些沉积物是由水果发酵而产生的酒的凝结体,由此推测这件熊陶尊是当时祭祀所用的盛酒器或饮酒器[40]。此件熊陶尊通高6.6厘米,通长12.2厘米,腹部最宽6.2厘米,口径4.6厘米,为夹砂红褐陶质,外敷细泥,因烧制时火候不匀导致器身有大块灰色斑块。尊口位于熊脊部,直口圆唇,口微敛,矮颈。以熊直立的四肢作为尊足,尊腹即熊腹,容积约为55毫升。(图五)这件红山文化熊陶尊的发现为我们判断泉护村“陶鹰鼎”的功用和器名提供了直接例证。红山文化与仰韶文化中晚期年代相近,同时期的河南西坡仰韶文化和安徽尉迟寺大汶口文化陶尊内壁残留物中皆发现了红曲霉和稻米淀粉粒,可能就是酒的残留物[41]。根据刘莉等学者的研究成果,证实豫西、关中地区的仰韶文化核心区遗址内存在大量具有酿酒功能的器具,如尖底瓶、平底瓶、漏斗等,说明酿酒和宴饮是仰韶文化时期的重要活动和礼仪行为,高陵杨官寨等仰韶文化中期大型中心聚落的社会上层很可能将组织酿酒和宴饮活动作为获取与维护权力的重要手段之一[42]。除尖底瓶等酿酒器外,仰韶时期很可能还有瓮、罐等贮酒器,盉、壶、杯等宴饮酒器[43]。值得注意的是,在仰韶文化时期的关中等地还发现有不少造型精美的彩陶器,如临潼姜寨遗址出土的鱼鸟纹葫芦形瓶[44]、宝鸡北首岭遗址出土的船形彩陶壶[45]、秦安大地湾遗址出土的人头形器口彩陶瓶[46]等,均具有酒器功能[47]。(图六)它们大多出现在高等级房屋基址和墓葬中,而且一般都是孤例,极少有相同造型的器物重复出现,说明这些兼具实用功能的艺术品,很可能是作为盛酒器用于特殊的礼仪和祭祀活动中。仰韶文化中期以后,从郑州大河村、孟津妯娌、灵宝西坡到关中东部等遗址,高足、带流、有把手的陶盉、陶杯等可能与饮酒活动有关的器物自东向西逐渐增多,显示出这一时期开始来自东方大汶口文化和崧泽文化等对中原仰韶文化的持续影响,同时带来的还有东方礼制文化因素,从而加速了仰韶文化的社会复杂化进程。与此同时,沟通天地、敬奉祖先等宗教礼仪活动也开始增多,并成为区分不同等级人群的指示行为,具有宗教与祭祀法器作用的特殊盛酒器即是媒介之一。因此,对泉护村“陶鹰鼎”这类器具的内涵应一分为二来看待,一是鹰等动物形象代表人们共有的图腾信仰;二是陶尊作为各类仪式活动的祭祀法器。“陶鹰鼎”这件精心制作、独一无二的实用艺术品,应是当时人们两种特殊需求相结合的产物——盛酒的祭器,我们认为将其定名为“陶鹰尊”或“鹰形陶尊”更为合理。

三 相关问题讨论

由上文分析可知,豫西、关中等仰韶文化区域既有鹰鸟等原始崇拜的传统,又普遍存在酿酒和宴饮活动,可能在仰韶文化早期时就已将那些制作精美、具有动物等特殊造型的陶制盛酒容器用于各类礼仪和祭祀活动中,这应当与同时期关中等地所流行的大型多人二次合葬仪式的意义相似,都具有凝聚族群的涵义[48]。仰韶文化早期的社会发展还处于相对均衡的状态,社会组织结构相对平等和单一,在聚落形态、墓葬制度、生产分配等方面看不出有明显的差异化和复杂化现象,因此在特殊场合使用这些祭器或法器,应看作是一种平等的集体行为,还没有标识区分身份地位的作用。仰韶文化中期开始,豫西、关中等仰韶文化核心区出现了灵宝西坡、高陵杨官寨等大型中心聚落,率先开启社会复杂化进程,社会人群出现阶层分化,并在墓葬规格和埋葬习俗上有了地位等级上的差异化表现[49],发生这一变化的时间节点与泉护村M701的年代大致相当。这一时期,聚落社会内部具有特殊身份或地位较高的少数个人,在长期主持或领导集体活动过程中,逐渐占据了大量社会资源和财富,并开始通过陶鹰尊、象牙器、玉石钺等这些不易获得的特殊物品,以及涂抹朱砂等行为,来维护提高自己在社会中的声望和地位。从这个角度来看,原始宗教仪式等活动已逐步成为社会上层的一种政治统治手段,与之相应的是,陶鹰尊等物品也开始具备象征权力或特殊身份的奢侈品功能,这些接踵而至的连锁性变化,折射出仰韶文化中晚期之际巨大的社会变革。

以陶鹰尊为代表的史前动物造型陶器开启了商代鸟兽形象青铜器之先河,这是目前大多数学者的共识。动物题材是商代青铜礼器造型和纹饰的主要形象来源,其中鸮鸟造型尤为突出,是商代青铜礼器中动物造型的经典代表和主要器类。(图七)据统计,在目前所见的51件商代动物造型青铜容器中,鸮鸟形象的就达33件,占据绝大多数[50],器类以尊、卣为主,以尊的数量最多,时代集中于殷墟时期,可见鸮鸟题材在商代晚期极为商人所偏爱。商代鸮鸟造型铜尊主要出土于大型墓葬中,其拥有者地位极高,均为王室贵族。其中最为著名的就是安阳殷墟妇好墓随葬的一对青铜鸮尊[51],这2件鸮尊形制、纹饰、铭文基本一致,呈昂首挺立的鸮形,头顶羽冠,两眼圆瞪,双翅并拢,粗壮的两足与下垂的宽尾构成三个支点,通体装饰兽面纹、蝉纹、夔龙纹、盘蛇纹等纹饰,器口下内壁有铭文“妇好”二字。这2件鸮尊是商代鸟兽形青铜器中的精品,也是实用的青铜艺术品,主要用来在祭祀等活动中盛酒献饗。商代鸮鸟等动物造型和纹饰具有特殊的深层涵义,已有不少学者从宗教、礼制、艺术等角度做过探讨,其中张光直先生所论颇精,他提出“商周青铜器上动物纹样乃是助理巫觋通天地工作的各种动物在青铜彝器上的形象”[52],认为这些动物纹样有着萨满通灵之用。亦有学者提出青铜器的动物造型和纹样包涵着氏族的图腾崇拜[53],或是表示勇武的战神含义[54]。显然,商人制作大量动物造型和纹样的青铜器,绝不仅是为了观赏目的,其中应当蕴含着商代祭祀、崇拜等思想意识,《诗经》中有关商人始祖诞生之“天命玄鸟,降而生商”的记载广为传颂,鸮鸟又在这些动物造型和纹样的青铜器中占据绝对优势,显示其在商人意识中的独特地位。

包括张光直在内的很多学者已指出商代鸮尊等鸱鸮造型的青铜器可以追溯到史前,如红山文化、仰韶文化、良渚文化等普遍存在的鸟类形象陶器。但如果要更精准地找到商人鸮鸟崇拜等文化传统的渊源,就需要从更广阔的文化和时代背景来综合分析。从史前开始,鹰鸟崇拜广泛存在于我国北方、蒙古、南西伯利亚、哈萨克斯坦直至黑海沿岸的广大区域内,尤其盛行于草原游牧民族地区。相较而言,包括西辽河流域红山文化在内的游牧及农牧交界地带的鹰鸟崇拜形式多见玉器等饰品和饰件,仰韶文化等农业区则以鹰鸟造型陶器和陶饰为主。至于海岱和长江中下游等地常见的鹰鸟形象玉饰等,很有可能是中国史前东方地区社会上层远距离交流的结果[55]。如前所述,出土陶鹰尊的泉护村M701是一座成年女性墓葬,随葬物品还包括骨匕、石铲、石斧和其他生活器皿,这在不以大量随葬品凸显身份地位的仰韶文化葬俗中显得鹤立鸡群,因此推测其墓主人具有特殊的身份地位。同时,鹰鸟造型陶器和陶饰主要见于豫西、晋南、关中、陇东等仰韶文化西部区域,这与商代鸮鸟造型和纹样的青铜器集中出现于河南、山西等北方商文化区的地域相对应。妇好墓所处的商代晚期与泉护村M701尽管年代相距较远,但它们均具有鹰鸮崇拜和酿酒宴饮的文化背景,墓主的地位也相当,随葬的青铜鸮尊和陶鹰尊不仅造型特征相近,功用亦相同。这些共有的文化元素很容易引发我们对二者文化渊源的思考,值得进一步讨论。

四 结语

综上所述,泉护村遗址M701与灵宝西坡墓地在墓葬形制和葬俗上有着相同或相近的特征,依据墓内出土陶釜、小口单耳平底瓶等随葬品特征,以及豫西、关中东部等仰韶文化遗址所出同类器物演变规律,泉护村M701的年代和文化性质可确定为仰韶文化中期庙底沟类型的最晚阶段,是同时期墓地中规格较高的墓葬。在较长的时间内,仰韶文化区呈现出东西分立的文化格局,关中地区等西部区域在仰韶文化中期时既无用鼎传统,又无随葬陶鼎的葬俗。泉护村M701所出的原定名“陶鹰鼎”的鹰鸟造型陶制容器,定名依据主要是其以鹰之两足、尾作“三足鼎立”支撑状的外形特征。根据本文对其文化背景和形制功用的综合分析,其形制与功用均不符合史前陶鼎的特征,应是盛酒用的陶尊。豫西、关中等仰韶文化西部区域既有鹰鸟等动物图腾崇拜的传统,又普遍存在沟通天地、敬奉祖先等宗教礼仪活动,鹰鸟等动物造型的盛酒器具,应当是用于各类特殊活动场合的祭器或法器。再考虑到其与商代盛行的鸮鸟造型青铜酒尊在形制和功用等方面有相通之处,我们认为将这件泉护村M701鹰鸟造型的陶尊定名为“陶鹰尊”或“鹰形陶尊”更为贴切、合理。

豫西、关中等地区在仰韶文化中期率先开启了社会复杂化进程,各类原始宗教仪式等活动逐步成为社会上层的政治统治手段,陶鹰尊等特殊物品开始具备象征权力或特殊身份的功能,成为区分人群阶层的标识物。至夏商周时期,尊这类器物的酒具功能更加深入人心,成为青铜时代具有标志性和文化代表性的青铜礼器。甲骨、金文中的“尊”字字形都是酉加双手形象,即双手捧着盛酒之器作敬献之意,甚至还具备了“献酒”的动词意味[56]。鸮鸟造型的青铜酒尊占据商代动物造型青铜器的绝大多数,与仰韶文化陶鹰尊等鹰鸟造型陶器、陶饰有着很多相同或相近的文化背景和元素,暗示着它们之间可能存在着某些文化渊源。

[1]北京大学考古系.华县泉护村[M].北京:科学出版社,2003.

[2]苏秉琦.华人·龙的传人·中国人——考古寻根记[M].沈阳:辽宁大学出版社,1994:26、97.

[3]陕西省考古研究院,渭南市文物旅游局,华县文物旅游局.华县泉护村——1997年考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2014.

[4]杨亚长.试论华县太平庄鹰鼎的年代问题[J].文博,2015(2).

[5]马萧林,李新伟.华县泉护村遗址的墓地在哪里?灵宝西坡墓地发掘启示[N].中国文物报,2007-1-5(7);中国社会科学院考古研究所,河南省文物考古研究所.灵宝西坡墓地[M].北京:文物出版社,2010.

[6]河南省文物考古研究所.三门峡南交口[M].北京:科学出版社,2009.

[7]严文明.仰韶文化研究(增订本)[M].北京:文物出版社,2009.

[8]宝鸡市考古工作队,陕西省考古研究所宝鸡工作站.宝鸡福临堡[M].北京:文物出版社,1993.

[9]西安半坡博物馆.陕西岐山王家咀遗址的调查与试掘[J].史前研究,1984(3).

[10]中国社会科学院考古研究所陕西六队.陕西蓝田泄湖遗址[J].考古学报,1991(4).

[11][14]马萧林,李新伟.华县泉护村遗址的墓地在哪里?灵宝西坡墓地发掘启示[N].中国文物报,2007-1-5(7).

[12]河南省文物考古研究所.舞阳贾湖[M].北京:科学出版社,1999.

[13]李新伟.第一个“怪圈”——苏秉琦“大一统”思想束缚论述的新思考[J].南方文物,2020(3).

[15]南阳地区文物队,方城县文化馆.河南方城县大张庄新时器时代遗址[J].考古,1983(5).

[16]陕西省考古研究所.临潼零口村[M].西安:三秦出版社,2004.

[17]中国历史博物馆考古部,山西省考古研究所等.垣曲古城东关[M].北京:科学出版社,2001.

[18]韩建业.简论中国新石器时代陶鼎的发展演变[J].考古,2015(1).

[19][49]马萧林.河南地区仰韶文化庙底沟期遗存的发现与研究[J].中原文物,2021(5).

[20]戴向明.庙底沟文化的时空结构[C]//文物研究(第十四辑).合肥:黄山书社,2005;又见于戴向明.黄河流域史前时代[M].北京:科学出版社,2021.

[21]郑州市博物馆.郑州大河村遗址发掘报告[J].考古学报,1979(3).

[22]陕西省考古研究院.陕西高陵县杨官寨新石器时代遗址[J].考古,2009(7);陕西省考古研究院.陕西高陵杨官寨遗址发掘简报[J].考古与文物,2011(6);陕西省考古研究院,高陵区文体广电旅游局.陕西高陵杨官寨遗址庙底沟文化墓地发掘简报[J].考古与文物,2018(4);王炜林.陕西高陵杨官寨考古与关中地区庙底沟文化研究[J].中原文物,2021(5).

[23]北京大学考古系.华县泉护村[M].北京:科学出版社,2003:66.

[24]王仁湘.与仰韶人同行的动物圣灵[J].南方文物,2022(2).

[25]李新伟.仰韶文化庙底沟类型彩陶的鱼鸟组合图像[J].考古,2021(8).

[26]北京大学考古系.华县泉护村[M].北京:科学出版社,2003:77.

[27]北京大学考古系.华县泉护村[M].北京:科学出版社,2003;陕西省考古研究院,渭南市文物旅游局,华县文物旅游局.华县泉护村——1997年考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2014.

[28]爱德华·A·阿姆斯特朗(Edward A. Armstrong)著,陈淑卿译,方辉校. 史前时期的崇鸟习俗及其历史背景[J] . 南方文物,2006 (4) .

[29]周晓晶.红山文化玉器研究[D].吉林大学博士学位论文,2014.

[30]安徽省文物考古研究所,含山县文物管理所.安徽含山县凌家滩遗址第三次发掘简报[J].考古,1999(11).

[31]邵晶.论石峁文化与后石家河文化的远程交流——从牙璋、鹰笄、虎头等玉器说起[J].中原文物,2021(3).

[32]北京大学考古系.华县泉护村[M].北京:科学出版社,2003:74.

[33]此结论参考李君君.黄河流域先秦时期拟形器研究[D].郑州轻工业大学硕士学位论文,2021.

[34]王树明.考古发现中的陶缸与我国古代的酿酒[C]//海岱考古(第一辑).济南:山东大学出版社,1989;方向明.史前东方大口尊初论[J].东南文化,1998(4);王吉怀等.论大汶口文化大口尊[J].中原文物,2001(2).

[35]马萧林.灵宝西坡出土朱砂及相关问题研究[J].中原文物,2019(6).

[36]山东省文物考古研究所,山东省博物馆,莒县文物管理所.山东莒县陵阳河大汶口文化墓葬发掘简报[J].史前研究,1987(3).

[37]山东省文物考古研究所,莒县博物馆.莒县大朱家村大汶口文化墓葬[J].考古学报,1991(2).

[38]方向明.史前东方大口尊初论[J].东南文化,1998(4).

[39]李新伟.中国史前社会上层远距离交流网的形成[J].文物,2015(4).

[40]邵国田,王冬力.红山文化首次发现熊陶尊及其酒元素的文化价值研究[J].吉林师范大学学报(人文社会科学版),2018(9).图五采自此文;侯永锋.朝阳发现新石器时代熊陶尊,最新研究表明:五六千年前红山先民能酿水果酒[N].辽宁日报,2018-11-5.

[41]Feng Suofei, Liu Li, Wang Jiajing, Levin, Maureece J., Li Xinwei, Ma Xiaolin, Red beer consumption and elite utensils: The emergence of competitive feasting in the Yangshao culture, North China. Journal of Anthropological Archaeology 64, 101365 (2021); Liu Li, Wang Jiajing,Chen Ran, Chen Xingcan, Liang Zhonghe, The quest for red rice beer: transregional interactions and development of competitive feasting in Neolithic China. Archaeological and Anthropological Sciences 14, no. 4, 1-20 (2022).

[42]刘莉.早期陶器煮粥、酿酒与社会复杂化的发展[J].中原文物,2017(2);刘莉,王佳静,陈星灿等.仰韶文化大房子与宴饮传统:河南偃师灰嘴遗址F1地面和陶器残留物分析[J].中原文物,2018(1);刘莉,王佳静,赵雅楠,杨利平.仰韶文化的谷芽酒:解密杨官寨遗址的陶器功能[J].农业考古,2017(6);刘莉,王佳静,邸楠.从平底瓶到尖底瓶——黄河中游新石器时期酿酒器的演化和酿酒方法的传承[J].中原文物,2020(3);刘莉,王佳静,刘慧芳.半坡和姜寨出土仰韶文化早期尖底瓶的酿酒功能[J].考古与文物,2021(2).

[43]李萌.试论仰韶文化陶质酒器[J].农业考古,2021(3).

[44]半坡博物馆,陕西省考古研究所,临潼县博物馆.姜寨:新石器时代遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,1988.

[45]中国社会科学院考古研究所.宝鸡北首岭[M].北京:文物出版社,1983.

[46]甘肃省文物考古研究所.秦安大地湾——新石器时代遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,2006.

[47]包启安.仰韶文化遗存与酿酒[J].中国酿造,2007(1).

[48]张弛.仰韶文化兴盛时期的葬仪[J].考古与文物,2012(6).

[50]于筱筝.商周写实类动物造型青铜容器相关问题研究[D].山东大学硕士学位论文,2019.

[51]中国社会科学院考古研究所.殷墟妇好墓[M].北京:文物出版社,1980.

[52]张光直.商周青铜器上的动物纹样[J].考古与文物,1981(2).

[53]熊传新.商周青铜器的动物造型和纹样与古代图腾崇拜[C]//南方民族考古(第4辑),北京:科学出版社,1991.

[54]马承源.中国青铜器研究[M].上海:上海古籍出版社,2002:369.

[55]李新伟.中国史前玉器反映的宇宙观——兼论中国东部史前复杂社会的上层交流网[J].东南文化,2004(3);李新伟.中国史前社会上层远距离交流网的形成[J].文物,2015(4).

[56]徐良高.尊“性”大“名”——以“尊”为例看考古遗物的命名与定性研究[J].南方文物,2015(1).

(作者:马萧林 刘丁辉 河南大学历史文化学院、河南博物院;原文刊于《中原文物》2022年第6期)